ELETTORALIA

Votare economico, votare culturale

L’economia americana è in ottimo stato, eppure la popolarità del presidente e la sua posizione nei sondaggi non sono granché. Sentiamo ripetere da decenni che it’s the economy stupid, e allora com’è possibile?

MARIO ALOI

26/04/2024

In questa fase intermedia di avvicinamento alle presidenziali di novembre, tra la chiusura di fatto delle primarie e il sigillo ufficiale delle convention, c’è una questione in particolare che turba il sonno del campo democratico e incuriosisce i commentatori. Si esprime in forma di contraddizione, come spesso accade in questa fase di riorganizzazione caotica della politica americana. Semplificando, suona più o meno così: l’economia va sempre meglio, eppure il presidente sta sotto un treno.

Qualche numero, per visualizzare meglio la situazione. A marzo l’economia americana ha creato 300.000 nuovi posti di lavoro, gli analisti se ne aspettavano 200.000. Sono tre anni e tre mesi consecutivi di dati positivi, che spesso come in questo caso vanno oltre le aspettative. Anche la fiducia dei consumatori continua a crescere, l’indice che la misura è salito del 3,25% tra febbraio e marzo e del 28,06 se paragonato a un anno fa. In pratica significa che gli americani si sentono più sicuri nella propria condizione finanziaria e quindi saranno inclini a spendere, spingendo ancora l’economia.

Non bastasse tutti gli indicatori superano le proiezioni del Congressional Budget Office per il decennio 2020/30 rese pubbliche quattro anni fa, cioè prima della pandemia, e lo fanno ovviamente nonostante la pandemia, che ha congelato l’economia americana per mesi, con rallentamenti che in alcune nicchie sono durati addirittura anni. Per il 2023/4 si aspettavano la disoccupazione al 4,4%, e invece è al 3,8. La crescita del PIL reale era stimata intorno all’1,9, sta al 2,5.

A fronte di questi dati, però, il presidente/candidato Joe Biden è impopolare come pochissimi prima di lui. Più impopolare addirittura di Donald Trump, il suo avversario, che al debutto sul palcoscenico della politica nazionale nel 2016 stabilì un record d’impopolarità davvero difficile da eguagliare (-25 allora il suo net favorability rating). Biden non è a quei livelli (-17), ma oggi Trump è più popolare di lui (-11). O forse dovremmo dire meno impopolare.

Neanche i sondaggi sono troppo incoraggianti. Al momento il presidente è in svantaggio rispetto al suo sfidante in quasi tutti gli stati in bilico. Se le elezioni si tenessero oggi, Biden le perderebbe più probabilmente che no. E contro un avversario che non piace quasi a nessuno. Insomma, un disastro, a fronte di grandi successi.

Ci hanno sempre detto che gli americani votano con l’economia in testa, che tra le preoccupazioni dell’elettore medio nulla è più importante. Ma allora come si spiega questo cortocircuito?

Is it the economy, stupid?

La convinzione che l’economia sia il primo fattore a orientare le scelte dell’elettorato è ben radicata a tutti i livelli della politica americana: lo pensano tanto gli addetti ai lavori quanto gli analisti. L’idea risuona da decenni in varie salse, nella retorica motivational degli strateghi di partito come tra gli idioletti nerd della blogosfera, fino naturalmente all’accademiese degli studi politologici. La troviamo in forma di slogan rock – It’s the economy, stupid! ripeteva come ben noto James Carville, campaign manager di Bill Clinton nel ‘92, popmassificando il concetto una volta per tutte – ma è anche una vera e propria teoria scientifica sul comportamento elettorale, che si chiama appunto economic voting theory.

Come abbiamo visto, però, questa specie di legge oggi vacilla. Ne ha scritto il mese scorso Nate Silver, l’ormai mitologico analista elettorale americano, fornendo alcuni spunti e dati su cui vale la pena soffermarsi.

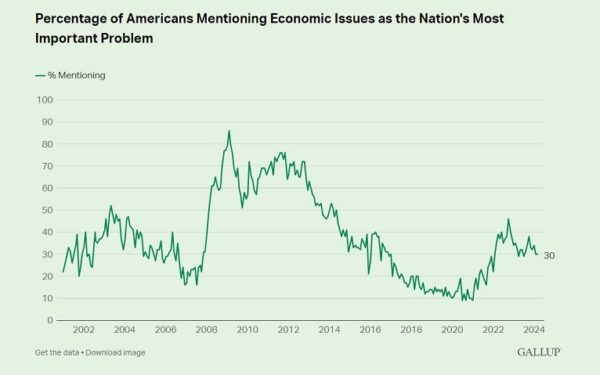

Per prima cosa, sono proprio gli elettori a dire che l’economia non pesa più come qualche anno fa. Stando alle rilevazioni di Gallup, al febbraio 2009 la situazione economica rappresentava la principale preoccupazione per l’86% della popolazione americana. Nell’ottobre 2012, alla vigilia delle elezioni presidenziali, la percentuale era scesa al 72%, ma rimaneva comunque largamente maggioritaria. Poi – tra il 2013 e il 2019 – il crollo.

Oggi solo il 30 percento degli americani pensa che l’economia sia la prima cosa da tenere a mente quando si vota, e questo nonostante tutto il parlar d’inflazione degli ultimi anni. Rimane ovviamente un fattore di primaria importanza, ma divide la scena con parecchi altri problemi: aborto, immigrazione, le guerre in Medio Oriente e Ucraina, la sfiducia nei confronti del governo.

I democratici, che hanno deciso d’impostare buona parte della campagna sui risultati conseguiti dall’amministrazione Biden a livello economico e di policy, sono giustamente preoccupati da questo dato, anche perché intorno a loro impazza la discussione circa l’efficacia del suddetto approccio strategico e se non sia il caso di cambiare rotta. E poi appunto ci sono i sondaggi: l’economia continua a migliorare, ma la popolarità di Biden no.

A questo punto però vale la pena fare alcune precisazioni. Innanzi tutto, manca parecchio alle elezioni e l’umore del pubblico nei confronti del presidente può di certo cambiare. Molte cose succederanno da qui a novembre, influenzando il giudizio dell’elettorato in un senso o nell’altro. Inoltre, va detto che la relazione tra performance economica e risultati elettorali viene talvolta sopravvalutata.

Secondo la economic voting theory, gli elettori valutano razionalmente la performance economica e poi usano questa valutazione come metro per giudicare il partito dell’amministrazione in carica. Ora, a parte che ci sarebbe da definire meglio cosa intendiamo per “razionalmente” (ci torniamo), ma come spiega Silver «guardando più a fondo, e allargando la forbice temporale dei dati in esame, la relazione tra economia e performance elettorale del presidente in carica esiste, ma non è stabile. ‘Il presidente vince quando l’economia va bene’ è un principio utile, ma non certo una legge assoluta, storicamente ci sono parecchie eccezioni».

Siamo davanti a una di queste eccezioni? Sì e no. Quest’anno come detto i due indicatori sembrano divergere, violando la consuetudine, ma a guardar bene può essere che il problema vada oltre la singola elezione. Forse abbiamo una tendenza, e nel caso questa tendenza potrebbe riflettere qualcosa di più ampio, nello specifico una generale e progressiva rimozione delle questioni economiche dal dibattito politico, che sta probabilmente all’origine della scissione di cui sopra tra performance economica e umore del pubblico. In fondo allargando lo spettro i dati di Gallup coprono parecchi decenni e al di là del picco del 2009, evidentemente influenzato dall’esplosione della crisi finaziaria, l’interesse del pubblico verso le questioni economiche è in leggero ma costante calo da un pezzo. Insomma, il sospetto che il 2024 non sia solo un’eccezione isolata è legittimo.

Voto economico e voto culturale

La progressiva rimozione delle questioni economiche dal dibattito politico è un punto centrale qui, perché sta modificando la natura stessa dei processi. A causa del crescente disagio a parlare di classe, nelle nostre democrazie occidentali le aree di conflitto sociale si sono spostate – gradualmente, ma ormai quasi completamente – dall’economico al culturale. Il dibattito politico gira sempre meno intorno a redditi, patrimoni e lavoro, e sempre più invece a questioni identitarie: diritti civili, diatribe valoriali, morali, religiose, di genere. Questa nuova geografia della contrapposizione sociale si riflette ovviamente anche su come i partiti si dividono il consenso. Non è un discorso che riguarda solo gli Stati Uniti, ma nella politica americana di questi ultimi anni emerge in maniera chiarissima.

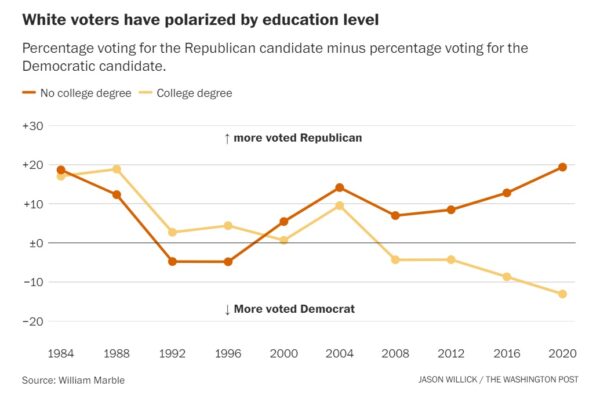

Fino a qualche anno fa, il singolo fattore che dava maggiori garanzie predittive circa le intenzioni di voto degli americani era il reddito. Le fasce medio-basse tendevano a votare democratico, le più alte repubblicano. È un trend solidissimo che ha tenuto per decenni, ma che oggi sta saltando. Da qualche anno a questa parte, infatti, l’elettorato non si organizza più per funzione economica, ma in base al livello d’istruzione (in senso lato, appunto, il culturale) – e questo sta causando un riallineamento generale degli equilibri e delle coalizioni che sostengono i due partiti maggiori.

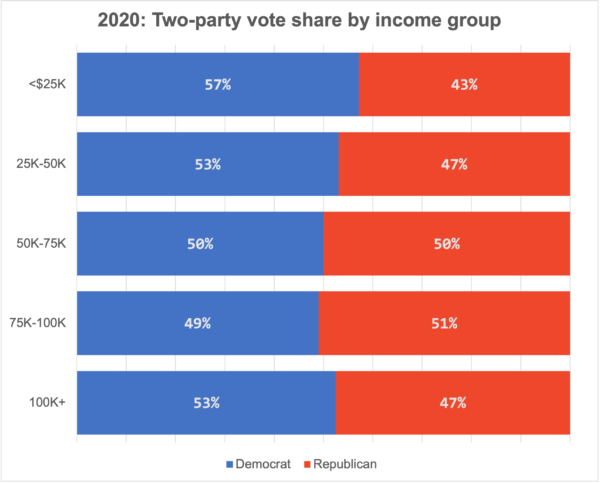

Lo vediamo nello storico dell’ultimo mezzo secolo di elezioni presidenziali. Torniamo da Silver per i numeri. Nel 1976 – Carter vs Ford – la divisione del consenso su linee di reddito fu quasi perfetta, speculare. I democratici ebbero la meglio nella fascia più bassa 62 a 38, mentre i repubblicani replicarono lo stesso identico margine, 38 a 62, in quella più alta.

Negli anni successivi questa ripartizione è sempre sostanzialmente confermata, con ovvie oscillazioni dei margini dovute di volta in volta alle specificità dei candidati e delle congiunture di turno. La prima variazione significativa del canone arriva nel 2008, quando Barack Obama chiude in pareggio (50/50) la fascia di redditi più alta, quelli superiori ai 100.000 dollari annui. È una novità assoluta. Tradotto: i democratici cominciano a piacere anche alle cosiddette élite del paese. Per adesso si tratta solo di un segnale isolato, perché il 2012 rimetterà le cose a posto ridistribuendo il consenso come da tradizione, ma è anche la spia di un qualcosa che si muove sotterraneo, un prologo dei tempi a venire.

Tra 2016 e 2024 le rilevazioni impazziscono definitivamente. Nel 2016 Trump guadagna tra i redditi bassi come tra i candidati repubblicani era capitato solo a Reagan, ma in un’elezione in cui la porzione complessiva del suo partito è di molto inferiore a quelle degli anni ’80. Lo spostamento non sembrerebbe quindi generico: Trump non migliora la performance complessiva, lo fa solo in un’area molto specifica. Dall’altra parte i democratici arrivano di nuovo al pareggio nella fascia più alta, ma stavolta non si fermano lì: quattro anni dopo, nel 2020, Biden fa il passo decisivo e lo scaglione marginale addirittura lo vince, 53 a 47.

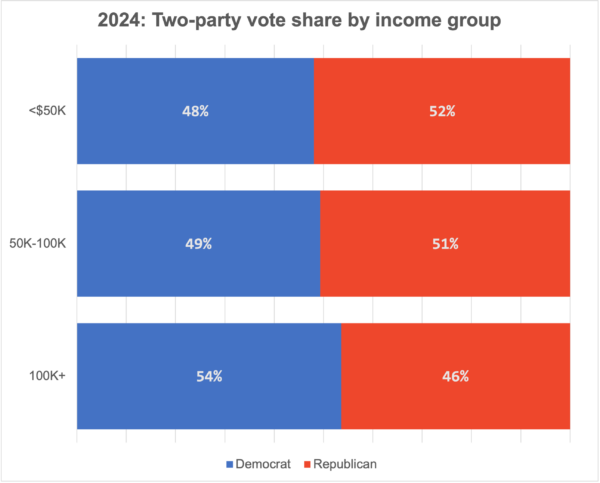

Per quanto riguarda il 2024 ovviamente non abbiamo ancora i dati post elettorali, ma Silver ha incrociato tutti i sondaggi divisi per fascia di reddito raccolti tra dicembre e marzo, e indovinate un po’? C’è caso che quest’anno la polarizzazione economica s’inverta completamente. Certo, sono sondaggi, fasce di reddito arbitrarie e imprecise, mancano sei mesi alle elezioni, eccetera eccetera eccetera. Insomma, prendete questi dati con le molle. Ma la proiezione dice che nello scaglione inferiore Trump è avanti 52 a 48, mentre in quello più alto comanda Biden 54 a 46. Ribaltone totale.

Stando a questi dati preliminari, inoltre, tutto ma proprio tutto quello che Biden perde rispetto al 2020, lo perde nella fascia dei bassi redditi, il resto dello spettro è più o meno stabile. Come fa notare Silver, potrebbe dipendere dall’inflazione, che spesso colpisce più duramente chi ha meno disponibilità. Ma è tutt’altro che certo, l’inflazione degli ultimi anni ha caratteristiche anomale e comunque è in regressione da un pezzo.

Di nuovo, considerato che si tratta di exit poll o sondaggi, ognuno di questi dati preso singolarmente non avrebbe grande valore, ma tutti insieme evidenziano una tendenza che viene confermata di volta in volta. E c’è di più. La linea economica è solo uno dei possibili filtri attraverso cui guardare alla composizione degli elettorati, ne esistono ovviamente altri, come il già citato livello d’istruzione o la razza. Ma queste categorie non sono compartimenti stagni, si allacciano, intrecciano e trasformano a vicenda. Gli americani direbbero they play into each other. Quindi cosa succede se incrociamo i vari filtri? Beh, ne ricaviamo ulteriori conferme alla teoria generale.

Prendiamo per esempio proprio il livello d’istruzione, che abbiamo detto essere oggi la linea di demarcazione più netta della politica americana. Storicamente è considerato un fattore neutro nell’ambito delle valutazioni elettorali, più che altro perché per decenni elettori laureati e non si sono distribuiti più o meno equamente tra i due partiti. Dal 2016 in poi invece iniziano a divergere, prendono strade differenti: gli elettori non laureati votano sempre più repubblicano, mentre i college degree sempre più democratico. Se guardiamo ai soli elettori bianchi (che sono quelli tra cui la percentuale di laureati è nettamente superiore), la tendenza si fa ancora più marcata. E quindi sfruttiamo questa intersezione e passiamo alla razza.

Il motivo per cui Trump ha guadagnato tra i bassi redditi, ma non si è mai davvero avvicinato alla metà della torta, è che una fetta consistente di questo segmento demografico è rappresentata da afroamericani e latini, che almeno dagli anni ’60 votano in gran maggioranza democratico per ragioni che c’entrano con il reddito solo lateralmente e hanno invece a che fare con la cosiddetta linea del colore (gli afroamericani in realtà hanno cominciato prima, negli anni ’30, ma è una storia lunga e complessa, magari ci torniamo un’altra volta). Però, però. Ultimamente potreste aver letto che Trump sta guadagnando in maniera sospetta proprio tra le suddette minoranze e forse dopo tutta questa spiegazione state cominciando a intuire perché, ma ve lo faccio spiegare in breve direttamente da Nate Silver: «La de-polarizzazione a livello di classe sta cominciando a produrre un qualche grado di de-polarizzazione razziale. Sin dal 2000 (con una parziale interruzione sotto Obama) i democratici hanno generalmente guadagnato terreno tra gli elettori più ricchi, perdendone tra quelli più poveri. Se proiettiamo questa tendenza un po’ oltre, dobbiamo pensare che i democratici vedranno necessariamente erodersi il loro consenso tra neri e ispanici perché è lì che stanno i voti working class ancora da muovere – la classe lavoratrice bianca si è già spostata verso Trump in massa».

Va bene, working class è un termine impreciso, che genera una serie di contraddizioni, mettendo in evidenza ogni volta quanto sia complesso il tessuto sociale di un paese stratificato come gli Stati Uniti. Sappiamo che è tutto pieno d’intersezioni, che ci sono persone “working class” dal punto di vista economico che non lo sono necessariamente da quello culturale, e viceversa. Interi gruppi professionali che hanno un basso livello d’istruzione ma fanno un sacco di soldi e persone overeducated che invece hanno redditi piuttosto bassi. Sono categorie analitiche, per forza di cose tagliate con l’accetta più del reale che intendono rappresentare. Ma questo non rende l’argomento di Silver meno valido. Il succo è: c’è un gigantesco spostamento di blocchi elettorali in atto, che coinvolge una serie di gruppi sociali tutti impastati fra loro. E quindi gli esiti sono imprevedibili, spesso non lineari. Trump guadagna tra le minoranze? Suona senza senso? A guardar bene, forse non del tutto.

Provaci tu a parlare di classe

Il risultato dell’incr0cio tra queste due parabole in transizione – le classi culturali che divergono e quelle di reddito che si avvicinano/ribaltano – è che i partiti si ritrovano con coalizioni eterogenee. Nel caso specifico dei democratici, l’elettorato di quello che un tempo era il partito che rappresentava – in modo netto, chiaro e lineare – la base della piramide sociale americana è oggi uno strano ibrido, sotto il cui ombrello stanno al contempo i professionisti per lo più bianchi che abitano le medioricche aree suburbane e le minoranze lower class che invece vivono nei centri città.

Ora, va da sé che un partito con una coalizione eterogenea dal punto di vista economico dovrebbe cercare di parlare il meno possibile di problemi economici – perché come prende una parte rischia di scontentare l’altra, alienandosene il consenso. È un circolo vizioso: meno parli di economia e di classe e ti butti nella guerra culturale/identitaria, più la tua coalizione sarà eterogenea dal punto di vista di economia e classe, ma più la tua coalizione è eterogenea dal punto di vista di economia e classe, meno hai incentivi a parlare di economia e classe.

Tutto bene (vabbé, quasi), non fosse che oggi Biden – probabilmente anche in risposta al frame culturale imposto nei decenni con successo dai repubblicani – vuole parlare a tutti i costi di economia. E non solo in termini di performance. Quando nei suoi spot elettorali rivendica di voler ricostruire la struttura economica del paese from the bottom up and the middle out, not from the top down (più o meno: dal basso e verso il centro, non dall’alto in basso), il presidente sta parlando esplicitamente di classe. Lo fa nel modo annacquato tipico del tardocapitale, l’unico ormai consentito, ma di quello si tratta.

La cosiddetta Bidenomics non è solo una lista d’interventi tecnici, ma una vera e propria visione politico-economica. I suoi pilastri – più intervento pubblico e un’inversione delle priorità sociali – ribaltano la prospettiva trickle down reaganiana che negli Stati Uniti ha fatto egemonia per quarant’anni. Il problema è che, considerato il riallineamento di cui sopra, il pubblico non è necessariamente ricettivo come in passato a questo genere di stimoli, perché come abbiamo visto oggi ragiona per categorie diverse, in un certo senso inverse: più che ridistribuire le risorse è interessato a ridefinire le cerchie moral-valoriali, i gruppi simbolici.

Guerre economiche e guerre culturali

Vero anche però che l’economic voting non è del tutto esente da inflessioni identitarie. La pretesa che votare economico sia votare razionale è appunto una pretesa.

Le ragioni sono principalmente due. Primo: il presidente non ha il controllo sulla congiuntura economica che spesso ci piace attribuirgli. Secondo: votare pensando che un’amministrazione farà meglio dell’altra una volta eletta significa proiettare una performance futura, di cui ovviamente non si può aver certezza. Insomma, non siamo proprio nel campo magico della superstizione, ma nemmeno in quello limpido del rigore scientifico.

Chiedere all’elettorato di essere razionale e votare valutando “fatti e dati” economici è quindi – come per le migliori guerre culturali – il tentativo di proiettare un sistema valoriale, un’identità di gruppo. In pratica stanno dicendo: noi siamo quelli che usano senno e cervello, preparati e responsabili, loro invece sono i brutti matti – vedete un po’ voi chi vi conviene scegliere, chi vi conviene essere.

Questo ovviamente non significa che non possano esserci anche dei “dati” alla base di questo tentativo di proiezione, ma appunto le due dimensioni si mescolano e le interazioni di tutti questi livelli implicano una tale quantità di sfumature e fattori in gioco che è davvero impossibile dire se la strategia dei democratici funzionerà. È impossibile sapere con certezza a cosa davvero reagisce il pubblico.

Al midterm di due anni fa, per esempio, la campagna costruita su performance ed economia sembra aver almeno parzialmente pagato (o forse è stata la spintina culturale sull’aborto?), ma è anche vero che i midterm sono elezioni a bassa affluenza, dove oggi i democratici hanno un vantaggio strutturale, potendo contare su un nucleo più ampio di elettori probabili (quelli che vanno a votare sempre e comunque). Alle presidenziali però l’affluenza tende ad alzarsi – da quando c’è Trump anche più del solito – e sarà un terreno di gioco molto diverso, per nulla stabile. Difficile usare il precedente di due anni fa per fare previsioni. Difficile proprio fare previsioni.