ELETTORALIA

Lo stato della corsa/1. Non chiamateli incumbent

A che punto siamo con le elezioni più indecidibili di sempre, tra simboli e dati.

MARIO ALOI

16/10/2024

A una ventina di giorni malcontati dal voto, è venuto il momento di prendere il polso della corsa una volta per tutte, cercando di non mollarlo più fino al 5 novembre. Lanciamo quindi una nuova rubrica settimanale – più o meno, la frequenza dipenderà anche da sviluppi e necessità – il cui obbiettivo è duplice: misurare le oscillazioni del consenso sul breve (i sondaggi!) e al contempo inquadrare questi movimenti in una bolla di contesto abbastanza densa da ridurre al minimo il rischio di dispersione.

Partiamo dal quadro base: le elezioni presidenziali americane del 2024 sono tra le più imprevedibili di sempre, lo abbiamo detto mille volte. Lo spazio tra i due candidati è talmente ridotto che potrebbe tradursi in una vittoria per due soli grandi elettori all’interno del collegio elettorale: 270 a 268, se per esempio Harris dovesse spuntarla negli stati ancora in bilico del midwest/northeast, ma Trump vincere quelli del sud. Sarebbe il margine più sottile dal 1876. Per dirla in gergo, la corsa si muove oggi in quello spazio probabilistico che gli americani chiamano toss-up, l’espressione che descrive il lancio della moneta – un perfetto 50 e 50.

Ma perché tanta indecidibilità? In un certo senso non potrebbe essere altrimenti, considerato quanto i profili personali e storici dei due candidati si completano a vicenda, la simmetria è tale da non lasciare alcuno spazio vuoto nel mezzo. E questo è vero a pressoché tutti i livelli che uno scontro di questo tipo implica: quello dei simboli, quello dell’aritmetica elettorale, quello della demografia e pure quello della psicopolitica. Siccome siamo all’esordio di questa serie di articoli, cerchiamo di definire il piano generale dell’elezione, per poi andare a vedere come i vari fattori vi si muovono sopra. Proporrei di partire dal livello astratto dei simboli, per poi arrivare a quello più concreto della tettonica demografica.

Incumbent a chi?

Quando Joe Biden si è ritirato dalla corsa per un secondo mandato, i democratici hanno implicitamente rinunciato al vantaggio dell’incumbency. Lungo la storia degli Stati Uniti, i presidenti in carica tendono a essere rieletti più spesso che no ed è quindi opinione comune che partire per una gara elettorale dalla Casa Bianca in qualche modo aiuti. Quest’anno però le presidenziali americane hanno pochissimo di tipico e anche questo genere di leggi, per decenni considerate semi-assolute, attraversano l’intermezzo della storia in cui siamo al momento tutti incastrati con passo ubriaco.

Sono infatti anni di crisi organica, in cui contestare lo status quo rende molto più che rappresentarlo. E non bastasse, in questa tornata elettorale particolare molte delle definizioni che per decenni abbiamo dato per scontate appaiono confuse. I candidati hanno sì profili opposti e complementari[1], ma allo stesso tempo in certe aree molto specifiche la linea di simmetria è così sottile che le due figure sfumano l’una nell’altra. Una di queste zone grigie è proprio l’incumbency. Detto che dal ritiro di Biden nessuno dei due contendenti è tecnicamente in carica, la questione ha più a che fare con chi debba farsi carico del presente, o per dirla utilizzando categorie da campagna elettorale (e all’inverso), chi abbia maggiori chance di passare per il candidato del cambiamento – un’altra astuzia che spesso paga.

Il primo problema in questo senso è che entrambi hanno tracce d’incumbency addosso. Da una parte, il candidato del partito sfidante è stato a sua volta presidente, e manco troppo tempo fa. È una cosa che non succede quasi mai e infatti la semantica ne risente. Ovviamente Trump non è più di ruolo, ma come sappiamo il titolo è vitalizio, così come gli annessi simbolici che si porta appresso: una volta presidente, per sempre presidente. Al di là della barricata, pure Harris non è evidentemente a capo del governo, ma essendo la vice di Biden non può nemmeno dirsi del tutto estranea all’amministrazione in carica. Un’altra terra di mezzo. Per di più, a marcare la continuità con il corso attuale, è stato proprio Biden a nominarla, eludendo le normali procedure. Deve rivendicare i risultati conseguiti durante i suoi quattro anni? In certi casi può essere utile, in altri sarebbe addirittura sconveniente non farlo (non si sconfessa il partito di cui si fa parte), ma è anche vero che di questi tempi chi governa raramente è popolare, e Biden non lo è per niente. Che fare?

A un primo livello superficiale, Kamala Harris ha una certa carica innovativa per costituzione. Rappresenta una nuova generazione, è donna, ha un’identità etnico-razziale complessa. La sua partenza sprint appena subentrata si deve più che altro a questo e al fatto che è sembrata rimettere in moto la storia. L’idea che l’elezione di quest’anno sarebbe stata un’esatta ripetizione di quella precedente dava la sensazione che il tempo si fosse fermato, avesse preso a girare a vuoto, l’ingresso di Harris ha rotto lo stallo. Sulle prime ai democratici sarebbe bastato un qualsiasi candidato generico che non fosse Biden, lei aveva addirittura un profilo opposto – rispetto a Biden, e rispetto a Trump: un’iniezione di vitalità tellurica.

Però poi la nuova candidata democratica ha fatto fatica a definirsi oltre il generico, oltre i tratti stilizzati. In un certo senso, è rimasta impigliata nella contraddizione che blocca le correnti liberal di tutto il mondo, quella tra la necessità di costituirsi garanti dell’ordine in tempi di grande stress istituzionale (rassicurare) e la promozione del cambiamento che è richiesta a qualunque sinistra (sorprendere) – in pratica, tra l’essere e non essere incumbent.

Tutta la campagna di Harris è costretta dentro questo paradosso, a partire dallo slogan di cartello a new way forward, che nel rimandare alla main line di Obama del 2012 (semplicemente forward, avanti) gioca sul cortocircuito tra riferimento classico, richiamo all’ultima grande campagna di un incumbent dem per la ri-elezione, e visione per il futuro. Se preso alla lettera, quel motto sembra volerci dire che i democratici hanno trovato un nuovo modo di ri-fare qualcosa, o fuor di metafora: che vogliono andare avanti rimanendo uguali.

Alla fine, in modo un po’ contorto vogliono passare l’idea che questo mondo gli piace, ma che lo vogliono anche cambiare. Un equilibrismo forse impossibile, che tradisce l’ansia del tardocapitale per la conservazione a tutti i costi attraverso la riduzione al minimo dello stress persino nelle sue componenti progressiste – che ovviamente poi finiscono per soffrire la contraddizione molto più delle loro controparti, perché la sinistra deve offrire un orizzonte ideale a cui aspirare, qualcosa di diverso, o non esiste. E il diverso come il cambiamento sono inevitabilmente fonte di stress, sociale e individuale, non puoi sempre coccolare il pubblico.

Da questo punto di vista il lavoro di Trump è molto più semplice. Il leader dei repubblicani è quello che potremmo definire, prendendo dal Faust, uno spirito che sempre nega. Si è rubato metà del lavoro delle sinistre (contestare lo status quo, almeno di facciata), ma senza doverci aggiungere alcuna pars construens, nessuna aspirazione ideale, è il caos a giustificare la sua presenza storica. Parla solo per aggressioni e contrapposizioni e proprio per questo ben rappresenta le istanze distruttive che dominano i nostri tempi cupi. È un contestatore puro, nulla al mondo gli dà gioia, sta ogni volta contro. In questo senso, pur essendo presidente ormai per l’eternità, non potrà mai essere incumbent – per vocazione, fa opposizione anche quando governa.

Ma se Trump intercetta così bene lo spirito del tempo non è in qualche modo comunque reggente, non è lui il presente? Beh, i democratici vorrebbero farcelo credere. Se Harris sembra così nuova d’altra parte è anche perché lui è vecchio, la cosa da cambiare. Essendo stato in carica, poi, la sua avversaria può ogni volta ricordare agli elettori come si stava sotto il suo governo – tanto gli elettori oggi son sempre scontenti, lo erano di certo anche allora.

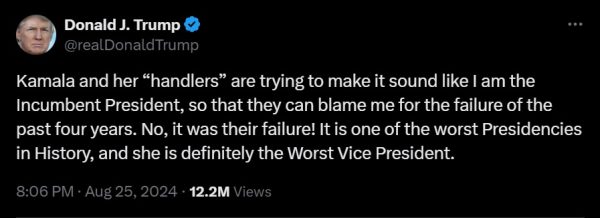

Il giochetto di rimbalzarsi l’incumbency è talmente centrale in questa campagna che se n’è accorto persino Trump in persona e siccome non tiene nulla, ha denunciato i trucchi dei democratici su X, fu Twitter. Il 25 agosto, sagace, scriveva così: «Kamala e i suoi “consulenti” stanno cercando di farvi credere che il presidente in carica sia io, così possono darmi la colpa per il disastro degli ultimi quattro anni. No, è il loro disastro! È stata una delle peggiori presidenze della storia, e lei è senza dubbio il peggior vicepresidente!» Harris da parte sua ci tiene davvero a passare per sfidante/inseguitrice/sfavorita. I suoi ripetono la parola underdog come fosse un mantra, anche perché va detto ha un certo potere mobilitante. Se la gente pensa che tu abbia già vinto, qualcuno di troppo rischia di rimanere a casa – chiedere a Hillary Clinton.

Insomma, nessuno vuole farsi carico del presente, ma i democratici non possono esimersi del tutto, perché hanno deciso di rappresentare l’ordine (nella sua doppia accezione di ordine politico e ordine morale), mentre Trump è agente del caos, distrugge per mestiere, non esiste contraddizione che possa davvero affondarlo, perché le contraddizioni sono il fondamento stesso del suo successo.

L’elezione più imprevedibile di sempre?

Il vantaggio di retroterra dei repubblicani all’interno di una corsa comunque serratissima è ben visibile anche guardando ai due principali criteri di misurazione scientifica dello stato delle gare elettorali: i sondaggi e i fondamentali. Brevemente. I sondaggi sappiamo tutti cosa sono, vale solo la pena precisare una volta di più che servono a fotografare, con tutta l’imprecisione statistica del caso, lo stato della corsa nel momento in cui vengono prodotti e non hanno quindi alcun potere predittivo. I fondamentali invece sono una serie d’indicatori che vorrebbero aiutarci a capire dove stanno andando le elezioni valutando il contesto politico generale, per poi metterlo a paragone con le serie storiche nel tentativo di chiarire se il terreno di scontro favorisca l’uno o l’altro partito. Si tratta di analisi su macro-trend tipo “se-l’economia-va-bene-il-presidente-in-carica-tende-a-essere-rieletto” oppure studi demografici più localizzati, che mirano a definire la composizione dei vari elettorati e la loro capacità di allineamento in coalizioni che portino alla maggioranza l’uno o l’altro candidato.

In questo bagno di approssimazione e incertezza, una cosa però è sicura: i sondaggi provano a darci un’idea del presente, cioè di come i singoli eventi sul breve influenzano il consenso, mentre i fondamentali, all’esatto opposto, buttano l’orecchio sul sottofondo politico generale che circonda l’elezione, l’hegeliano spirito del tempo di cui sopra se vogliamo, ma in chiave statistica e semplicemente descrittiva, cioè spogliato di qualunque pesantezza deterministico-storicista – lo spirito del tempo in fondo può essere tradito e comunque non sta mai fermo.

Come ha ben sintetizzato un anonimo notabile democratico intervistato da Politico qualche settimana fa, in questa elezione particolare Harris sembra avere il momentum, ma i fondamentali sono con Trump. Lo vediamo anche dalle oscillazioni delle medie tra i sondaggi, che sono pesate usando tutti i dati di contorno cui abbiamo appena fatto riferimento. Lungo i tre mesi circa di campagna da quando Harris ha sostituito Biden, il flusso è sembrato procedere così: ogni volta che qualcosa prende la scena (l’avvicendamento tra candidati, la convention, il dibattito), i democratici guadagnano almeno un po’, ma quando invece il news cycle si appiattisce, cioè quando non accade nulla che distragga sul breve dalle condizioni generali, queste riemergono e Trump si rifà sotto. Stringendo potremmo dire che Harris gioca meglio, ma Trump gioca in casa.

Sta succedendo anche nelle ultime settimane. Dopo il dibattito il vantaggio medio nazionale di Harris è passato dall’ordine dei 2 punti a quello dei 3. La situazione è sembrata stabilizzarsi lungo i venti giorni successivi, ma sono stati venti giorni privi di notizie rilevanti, almeno dal punto di vista politico, e infatti ora possiamo vedere chiaramente i dati ricadere dopo il rimbalzo, con le medie di nuovo nel mezzo tra 2 e 3, ma in tensione verso i repubblicani.

Anche negli stati in bilico la tendenza è simile. Alcuni esempi. In Michigan Harris stava a +1,7 il giorno del dibattito (10/09), arriva fino a 2,8 verso fine mese (26/09), oggi è a 0,7 (16/10). Oppure l’Arizona, dove comunque Trump è avanti da fine agosto: +1 per lui il giorno del dibattito, pareggio perfetto una settimana dopo (18/09), e adesso di nuovo 1,5 avanti. Si tratta di movimenti minimi, ma che in un’elezione dove i sondaggi si sono sempre mossi poco, con un elettorato per lo più statico e spaccato quasi perfettamente in due, sono comunque significativi.

Ma non è solo questo. È ormai due cicli elettorali che c’è proprio un vantaggio strutturale per i repubblicani all’interno del collegio elettorale, che poi è il motivo per cui nel 2016 Hillary Clinton ha vinto il voto popolare (cioè aveva più voti complessivi nel paese), ma ha perso l’elezione (meno grandi elettori stato per stato). E anche Biden nel 2020 ha dovuto accumulare 4 punti e mezzo a livello nazionale per spuntarla appena, qualche migliaia di voti qua e là, nel contest stato per stato. Detto in altri termini significa che oggi l’elezione si decide in posti che tendono a stare più a destra del paese nel suo complesso, e che quindi almeno in partenza sono favorevoli a Trump.

I sondaggi sembrano confermarlo anche per quest’anno, pur con un margine forse in regressione. Prendete i due esempi sopra. Harris sta avanti a livello nazionale di 2,5 punti circa, ma in Michigan ha solo lo 0,7 e in Arizona addirittura insegue. La nazione tutta è più democratica di quanto non siano gli stati decisivi. Non è sempre così, questo vantaggio strutturale nella storia oscilla, perché la composizione dei vari elettorati stato per stato è mobile. Ma tant’è, nel recente passato e probabilmente ancora oggi, la mappa – il terreno di scontro, o contesto, cui accennavamo prima – favorisce Trump.

Questi smottamenti però sono davvero misurabili solo a posteriori e come detto ci sono segnali che qualcosa si stia muovendo rispetto a 2016 e 2020. Ne abbiamo parlato più volte (qui, qui e qui), ma ripetiamolo: in questo 2024 – la tendenza s’intravede da un pezzo, ma ora sembrerebbe in via di affermazione – stiamo osservando quella che alcuni addetti ai lavori hanno definito depolarizzazione degli elettorati a livello razziale. Cosa significa? Più o meno che certi gruppi etnici storicamente fedeli in misura schiacciante a una delle due parti si stanno adesso riequilibrando, e quindi gli afroamericani votano sempre a maggioranza democratico, ma un po’ meno di prima, lo stesso vale per i latini, mentre gli elettori bianchi senza diploma universitario, che negli ultimi anni sono diventati l’elettorato centrale dal Partito Repubblicano, oggi sembrano spostarsi almeno un po’ verso Harris.

E siccome i cosiddetti stati in bilico sono tutti caratterizzati da una presenza superiore alla media nazionale di almeno una tra queste comunità, i suddetti spostamenti di blocchi elettorali – se confermati o no, e a seconda della misura – contribuiranno a decidere l’elezione.

La situazione quindi al momento è la seguente. Tra i sette stati decisivi, Georgia e North Carolina hanno grandi comunità nere, in Arizona e Nevada abbondano gli ispanici, mentre in Michigan, Pennsylvania e Wisconsin sono sovrarappresentati gli elettori bianchi senza laurea. Proprio in funzione di queste caratteristiche demografiche, tutti gli stati in bilico al momento sono presi in mezzo a una serie di movimenti e contromovimenti della storia che rendono impossibile capire dove andranno, il consenso al loro interno da qualche anno fa avanti e indietro. E quindi il margine tra i due candidati in ognuno di essi ora come ora è sempre entro i due punti percentuali, spesso si tratta addirittura solo di decimali.

Georgia, Arizona e North Carolina per esempio sono tradizionali roccaforti repubblicane, ma da un po’ di tempo si stanno spostando sempre più verso i democratici a causa della crescente popolazione urbana, latina o afroamericana (tanto che Biden nel 2020 ha vinto i primi due dopo decenni che il suo partito andava in bianco). Risultato? Oggi la distanza tra i due concorrenti è minima. Il Nevada segue una traiettoria uguale e contraria: dal 2008 vota sempre democratico, ma si sta muovendo progressivamente a destra della media nazionale. Quindi? Anche qui concorrenti a un’incollatura. In Michigan, Pennsylvania e Wisconsin, Obama vinse relativamente largo, Trump li ha convertiti, ma Biden se li è ripresi. Stringendo il campo su uno in particolare, il Wisconsin in quattro delle ultime sei elezioni ha scelto il suo candidato per qualche decimale e anche oggi il vantaggio di Harris, stando ai sondaggi, non arriva al punto tondo.

Questi distacchi infinitesimali creano infine un ultimo paradosso. Vero, dal punto di vista probabilistico, quello della previsione, questa è forse la corsa più indecidibile della storia. È del 1960 l’ultima elezione in cui il margine nazionale tra i candidati non ha superato i cinque punti percentuali nemmeno una volta e anche i modelli probabilistici, da quando esistono, non sono mai stati così incollati all’ordine del 5o e 50. Ma gli stati decisivi sono tutti talmente vicini – come si dice, entro il margine d’errore – che basta uno sfasamento medio dei sondaggi (quindi non eccezionale, ma di quelli che si verificano sempre), perché vadano tutti da una parte o tutti dall’altra, producendo quindi alla fine una vittoria tutto sommato comoda per uno dei due candidati. A questo giro nemmeno l’incertezza è poi così certa.

——————

[1] Uomo/donna, uberbianco/background-etnico-complesso, populista/tecnocrate, entertainer-imprenditore/giurista-di-famiglia-accademica, e via dicendo…